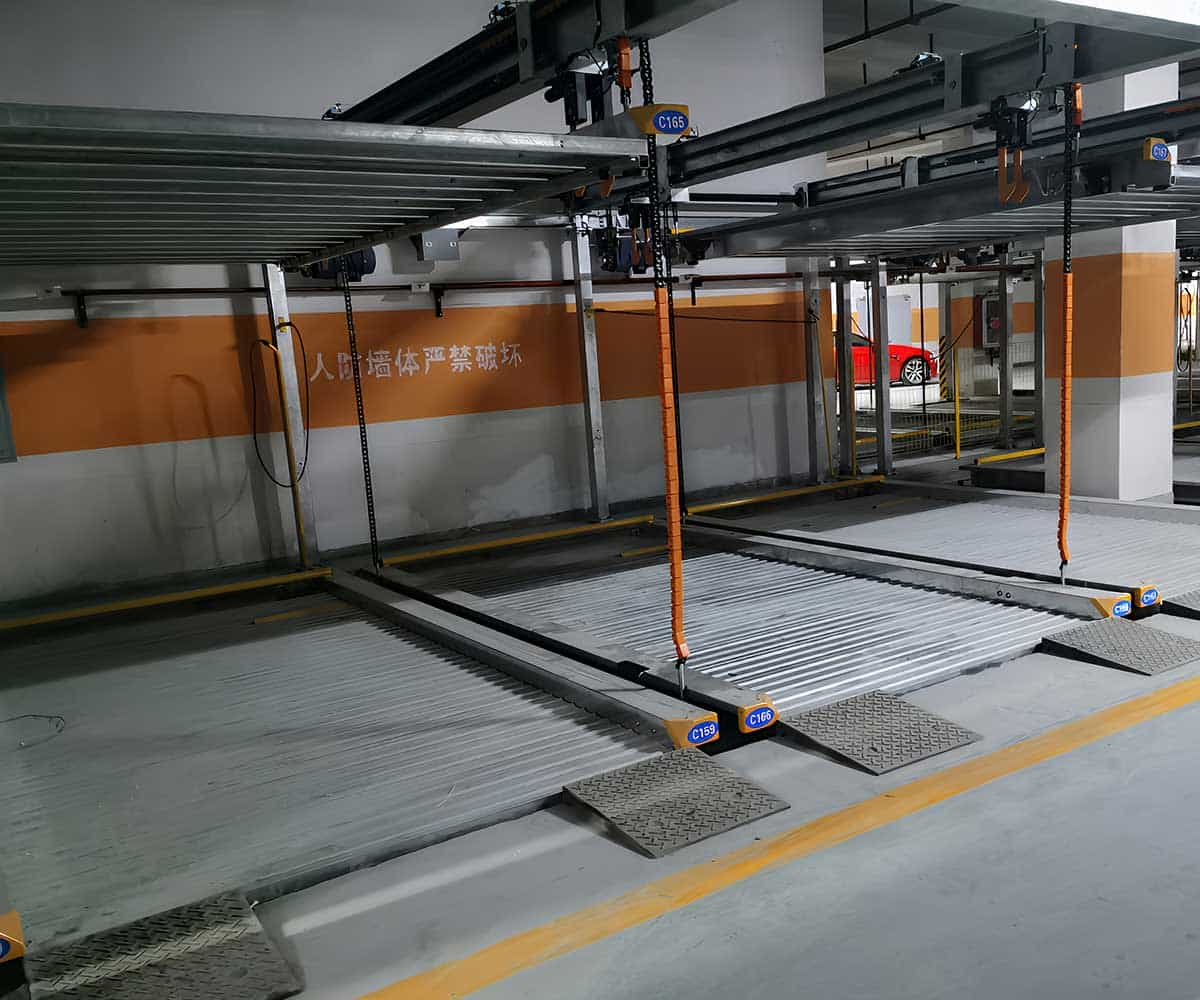

家用立体车位作为小型私家车位的机械化解决方案,在便捷性与空间利用上具有明显优势。但一旦发生事故,责任归属往往涉及制造、安装、维护、使用、管理等多个主体,且牵涉到技术鉴定与法律适用问题。为便于理解,本文从责任类型、主体划分、认定依据与处理程序等方面进行系统阐述,旨在为业主、管理方与相关从业单位提供清晰的审视框架(具体案件处理应结合现场证据与法律适用,由专业机构或司法机关裁定)。

一、事故类型与责任归属的基本线索

家用立体车位事故大致可分为结构性失稳(构件断裂、坍塌)、传动与制动故障(平台坠落、卡滞)、电气问题(短路、触电)、防护装置失效(限位、互锁、光电保护不动作)以及因操作不当引发的碰擦或伤害等。责任的初步判断常依据事故发生的直接原因:若是产品设计或制造缺陷,责任主要落在生产者或设计者;若与安装不当有关,则安装方或监理方应承担主要责任;若因日常维护不到位导致故障,则维护单位或责任人需承担相应责任;若为用户违规操作或未按使用要求保养,则由使用者承担全部或部分责任。

二、主要责任主体与其承担的法律性质

制造商/设计单位:涉及产品质量或设计缺陷时,适用产品责任制度。依据相关法律,对于存在缺陷导致他人损害的,制造者、销售者可能承担民事赔偿责任,在某些情形下适用严格责任原则,即无需证明过错只需证明缺陷与损害因果关系。

安装单位与监理方:因安装施工不规范、预埋件位置误差、调试不到位或隐蔽工程验收不实导致事故的,应承担合同责任与侵权责任,按过错程度分担赔偿责任。

维护保养单位/物业:若未按合同或规范进行定期检测、更换易损件或记录维护日志,致使设备在已知风险下仍继续使用发生事故的,承担过错性赔偿责任,并应对管理疏忽负责。

使用人/车主:对于明知存在故障仍继续使用、擅自改装、超载或违规操作导致事故的,应承担全部或主要过错责任。此外,未按说明书正确使用或未接受必要培训亦属使用方责任范围。

产权/管理单位(如物业):在公共部位或共有设备管理职责未履行、未组织定期检查或未及时消除隐患时,亦可能被认定为共同侵权主体,承担赔偿和管理责任。

供应商/经销商:在销售环节提供虚假信息、未告知安全注意事项或销售不合格产品的,也可能承担相应连带责任。

三、责任认定的程序与证据要求

事故责任的科学认定依赖技术鉴定与证据链条。通常程序包括事故报告、封存现场、委托具备资质的第三方鉴定机构出具技术鉴定书、调取安装验收记录与维保档案、查阅监控视频与证人证言,并结合合同条款与产品合格证书审查法律关系。关键证据包括但不限于:

设备出厂合格证、技术参数与说明书;

安装调试记录、竣工验收单与预埋件测量数据;

日常维护保养记录与更换配件证明;

事故现场照片、监控录像与受损车辆检验报告;

第三方技术鉴定报告,明确损害原因与责任归属。在证据不足的场合,法院或仲裁机构将综合推定责任,但在产品责任案件中,法律可能对生产者承担较高举证义务。

四、赔偿责任形式与分担原则

赔偿通常依据损失的实际情况确定,包括人身伤害的医疗费、误工费、精神损害赔偿,财产损失的维修或折旧补偿以及救援费用等。分担原则以过错为主,按照各方过错比例承担赔偿;在适用严格责任或法定连带责任的情形下,相关主体可能被认定为连带赔偿责任人,受害方可向任何一方请求全部赔偿,再由赔偿方向其他责任方追偿。

五、保险与非诉解决的作用

商业保险(如产品责任险、物业责任险、家庭财产险)在事故处理过程中具有重要分担与救济作用。投保方在事故发生后可先行向保险公司申请理赔,保险公司在赔付后可能代位行使追偿权。合同约定的调解或仲裁条款、行业仲裁机构与行政调处也为当事人提供了诉讼之外的解决路径,有利于快速处置与避免长期纠纷。

六、事故报告与监管义务

涉及特种设备的安全事故,应依规定及时向特种设备监管部门报告并配合调查。监管部门有权组织事故调查、责令整改、行政处罚并发布风险提示。对于构成重大人身伤亡的,还可能触及刑事责任追究。

结语

家用立体车位事故责任的划分是一个技术与法律并重的过程,需要通过科学鉴定、完整证据链与法律规范来界定各方权利义务。制造、安装、维护、使用与管理各环节均承担相应安全责任,任何一方的过失都有可能成为事故责任分担的依据。为减少纠纷与保障安全,各方在产品使用全周期内应依法履责、保存完整档案并合理配置保险保障。具体案件的责任认定与赔偿数额应以鉴定结论和司法裁判为准。